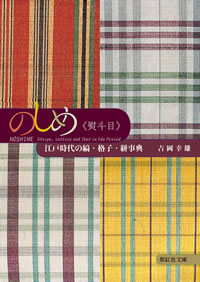

「染司よしおか」五代目当主・吉岡幸雄氏が選んだ今月の色の過去の記事より、人気のエッセイを紹介しています。最新記事はこちらでどうぞ。

2009年12月

風花の舞うころ—薄墨と白と

「日本の暦・色かたち」より

十二月に入ると、京の山里も街も「花も紅葉も」散って、彩りがとぼしくなってくる。季の彩りを楽しむことがむつかしくなるのである。こうした時は、私は鴨川にかかる丸太町通の橋か今出川通の橋上にたたずむのが好きである。それも、少し雲が低くなって、寒さがひときわましてくるような日である。川には冬鳥が何羽も飛来している姿がまず眼につくが、遠くの北の山のかさなりをゆっくりとながめるのである。

北山連峰は、鞍馬、貴船、そして高雄のまだ奥の朝日峰などなど名も知らぬ山々が連なっていて、その山峡の地ではもう風花が舞っているのであろう。それまでは深い千歳の緑でおおわれていた山肌は、胡粉の白に、わずかに墨を垂らしたような、薄墨色をした霞がかかっている。京の冬の訪れは北山連峰の白から薄墨色の暈繝で知るのである。

やがて、寒さは日毎にきびしくなって、街中でも雪を見ることがある。葉が散った枯枝に、神社の檜皮葺の屋根に、御寺の黒瓦に淡雪が積もって、その白さがよりひきたったように見える様をじっとながめているのも、また格別である。庭の苔の上や、枯葉の上に積もった雪に、昼になって淡い光がさしてくるのも美しい景である。

源氏物語に登場してくるような王朝の麗しい女人たちは、このような季はどのような衣裳を着ていたのであろうか。

「薄雲」の帖では、嵐山に住まいを移した明石の上を、光源氏が都からたずねて来る場面があって、その折には雪がちらついている、とある。それをまつ明石の上は「汀の氷など見やりて、白き衣どものなよよかなるあまた着て」と、純白の絹でそれも砧で打って光沢のあるものを幾重にも襲ね着している様が描写されている。

雪が舞い、氷がはる寒さの折に、雪氷の彩りを写したような衣裳を着ていた、明石の上の感性を、光源氏はどのように観たのであろうか。

「鈍色」デスクトップ壁紙無料ダウンロード

お使いの画面の解像度に合ったサイズをお選びください。

日本の伝統色 ミニ知識