王朝のかさね色辞典

吉岡 幸雄 著

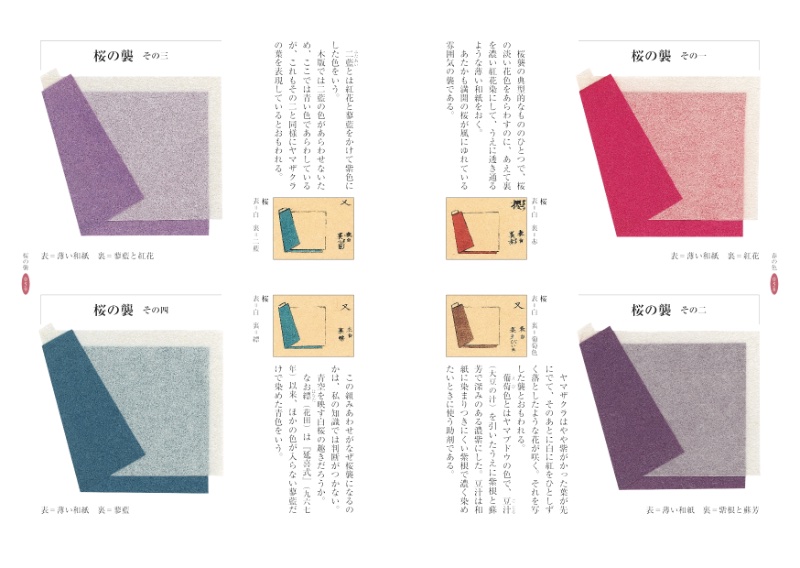

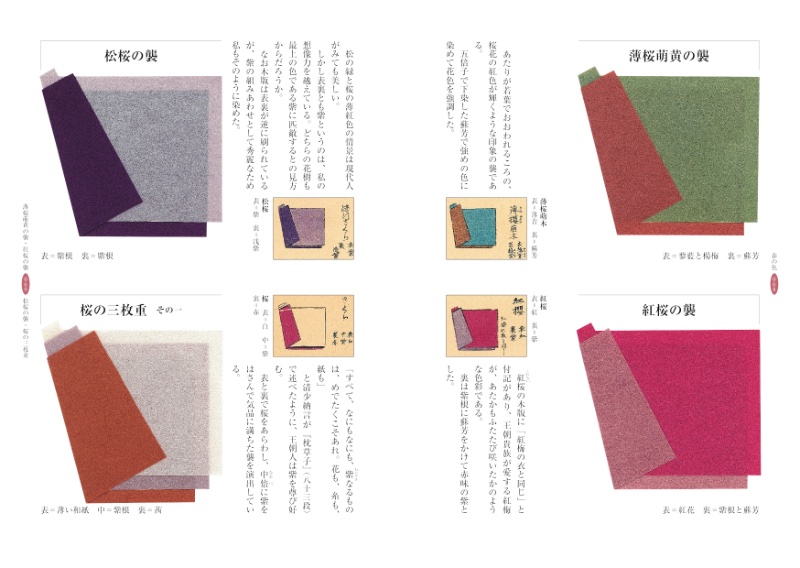

王朝のかさね色辞典「桜の襲(かさね)」より

日本の春は桜色で満ちている。

王朝のかさね色にも「桜」「紅桜」「白桜」「樺桜」「薄桜」「桜萌黄」「待 (松) 桜」など、枚挙にいとまがないほどその種類は多い。

今回の「薄様色目」の再現でもいちばん多い二十五種類にのぼった。

平安朝の桜といえば、まずヤマザクラで、まず葉が先にでて、白っぽい淡紅色の花を咲かせる。現在、日本の桜を席巻しているソメイヨシノは江戸末期からの品種である。

桜は、花びら大きに、葉の色濃きが、枝細くて咲きたる

『枕草子』三十四段

清少納言のこの描写は、まさにヤマザクラを示している。

ここで「葉の色濃き」とあるが、この時代は紫が至上の色で、「濃き」のあとに「紫」が省略されていることが多い。「淡き」も同様である。

春まだ浅いころヤマザクラは若芽を吹き、やがて紫がちな葉をのばし、それから花が咲く。

したがって桜の襲にやや赤味の紫が使われているのは、

続きは、『王朝のかさね色辞典』(吉岡幸雄著) にてどうぞ。

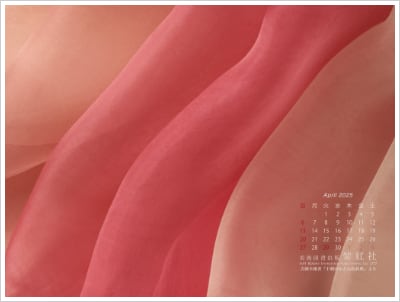

4月カレンダー付き壁紙

紫紅社刊『王朝のかさね色辞典』より植物染めによる「桜のいろ」を壁紙にしました (染色: 染司よしおか)。

お使いの画面の解像度に合ったサイズをお選びください。

『王朝のかさね色辞典』中身紹介動画

日本の伝統色 ミニ知識

![染司よしおかに学ぶ はじめての植物染め[新装改訂版] 詳細情報へ](../shop/imgm/9784879406538.jpg)